| |

|

|

|

|

|

| 【唐国初所領之地】1573年浅井攻めの戦功を賞し、一豊が秀吉から始めて与えられた村である。所領高は400石であった。 |

|

【長浜城主山内一豊】1585年秀吉は山内一豊に湖北において2万石を与え、長浜の城主とした。 長浜の城主としては、秀吉、柴田勝豊についで3代目の長浜城主である。 |

|

|

|

| 【一豊屋敷跡】当地周辺の字名が「伊右衛門屋敷」であったと確認されている。「伊右衛門」は一豊の通称名であることから、長浜城主秀吉の家臣時代、一豊の居宅があった場所と推定される |

|

|

|

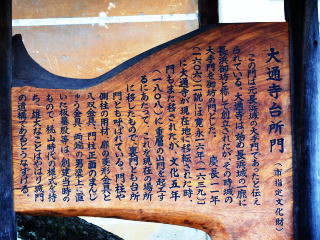

| 【大通寺台所門】1585年の長浜を襲った大地震によって倒壊した長浜城大手門が一豊によって、修築された。現存する大通寺の通用門である「大通寺台所門」がその大手門であったとの伝承がある。 |

|

|

|

【木之本牛馬市跡】室町時代から昭和の初期まで、毎年2回この地区20件ほどの民家を宿として伝統の牛馬市が開かれた。

一豊が妻の嫁入り金子で買い求めたと伝わる名馬は「馬宿平四朗」から出たと古くから当家に言い伝えられている。 |

|

【鏡箱と鏡】馬揃えという晴れの舞台に、夫を駿馬で参内させてあげようと思った千代が黄金10両を取り出したという鏡箱。(長野家ではどちらも法秀院のものと伝わる)

【一升枡】四辺の縁に金具がはめられている。「武佐枡」といって普通の一升枡よりやや小ぶりの枡.まな板代わりに使ったと伝わる。 |

|

|

|

| |

|

|

| 【浅井長政の家臣であった若宮氏の屋敷跡と若宮氏顕彰碑】一豊の妻、見性院(千代)は若宮喜助友興の娘という説が有力。一豊の母 、法秀院は隣村宇賀野の長野家で、質素な生活を送り、近在の子女に裁縫や行儀作法を教えていた。その生徒の中に、若宮氏の娘・見性院がおり、法秀院はその利発さを見初め、元服し、武家仕官を始めた頃の息子の嫁に推したという。 |

|

|

|

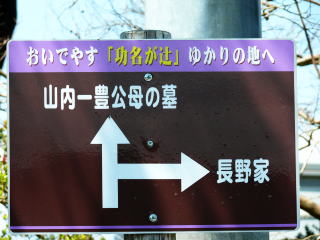

【宇賀野村長野家】織田信長の攻撃により父を失った一豊一家は尾張国や美濃国を流浪したのち 1560年、長野家に落ち着くことになった。

残念ながらこの家は数年前に取り壊された。 |

|

【法秀院墓所】一豊母・法秀院の墓所である。この墓は江戸時代以来、法秀院が寓居していたという米原市宇賀野の長野家によって守護されてきた。(平成9年に回収された) |

|

|

|

| 【田中孫作屋敷跡】山内家の家臣で、関ヶ原合戦の際、大阪にいた見性院から、関東に出陣していた、山内一豊に、笠の緒に織り込んだ密書を届けた人物の屋敷跡。米原市高溝にある。 |

|

【朝妻湊】平安時代以来の琵琶湖の良港として知られ西行の歌や谷文晁画「朝妻船」の絵で著名である。一豊は長浜城主として、この港の運輸業者を保護し、東西交通の中継基地として重視した。 |

|

|

|

| 【刀根坂古戦場】1573年、浅井氏救援のため木之本まで来ていた朝倉義景は敗色が濃厚にあると越前に引き上げる。それを信長軍が追撃して勝利した。この時、信長軍にいた山内一豊が顔面に鏃を受けた話は有名。 |

|

【 道の駅「近江母の郷」】琵琶湖の東岸に位置する道の駅。白壁の建物「くらしの工芸館」は、近江にふさわしく、蔵をイメージして造られています。

|

| |

|

|

| |

|

|