|

|

|

|

|

|

| 【中山道との分岐点】中山道鳥居本宿を少し北へ行ったところが、北国街道の分岐点であり、中山道は摺針峠を越えて番場宿へ到る。 |

|

【米原宿】古い町並みが残っている。 |

|

|

|

| 【右 中山道、左 北陸道の道標】右中山道はこの先「深坂峠」を越えて右へ曲がると中山道へ合流する。左は長浜宿へ。 |

|

【飯村の橋】天野川に架かる橋。昔は渡しがあった所。嶋氏が代々この渡しを管理していた。 |

|

|

|

| 宇賀野の国道8号線沿いにある道標。 |

|

長浜宿へ入ってすぐの街並み。 |

|

|

|

| 北国街道と旧長浜駅に向かう「ステンショ通り」の交差点。この辺りには舟板塀の古い商家が残る。 |

|

|

|

【長浜本陣吉川家跡】吉川家は10人衆の筆頭として江戸時代を通じて活躍しました。又、1878年明治天皇の北陸行幸の際休憩所とされた。

現在は幼稚園がその場所に建っている。 |

|

【安藤家屋敷跡】江戸時代、町年寄格であった安藤家の屋敷で、明治38年に立てられた。紅殻格子や虫籠窓が施された近代和風建築の建物である。 |

|

|

|

| 【再現された古い町並み】 |

|

|

|

| 【郷土資料館】 江戸時代の馬遊具や蒔絵具合わせ遊具、昔ながらの調度品や生活遊具など、湖北地方に残る美術作品を多数展示している。 |

|

【札の辻】江戸時代には高札がたつ町の中心地点であった。東西に延びる大手道は、西国三十三所霊場の巡礼道でもあり、三十三番札所の谷汲山華厳寺(岐阜県揖斐川町)に至ることから、谷汲道と呼ばれた。 |

|

|

|

| 【豊臣秀吉公茶亭門】 若き秀吉が、出世城といわれる長浜場内でこの門をくぐり茶会を催したであろうことが偲ばれる。 |

|

【武者隠れ道】 各戸の屋敷と隣家の境界が不規則に出たり入ったりして戦の時に身を隠したと言い伝えられている。 |

|

|

|

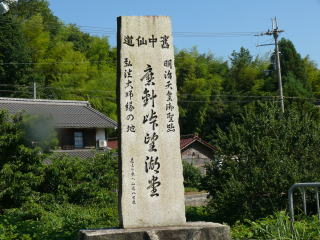

【郡上大神宮の石燈籠】長浜宿の北の玄関

口にあたり旅人の格好の目印とされた。又、

開国論に火花を散らし暗殺された金沢藩の

家老の仇討ちが明治四年この近くであり、こ

れが日本最後の仇討ちとされている。 |

|

|

|

|

|

| 【曽根町の古い町並み】 |

|

|

|

| 【曽根町にある道標】 右の写真は竹生島道の道標。 |

|

|

|

| 【速水町の古い町並み】 |

|

|

|

| 【岩根醤油醸造店】店内に大きな醤油樽がある。 |

【木之本宿の町並み】 |

|

|

|

| 【しんくろ】骨董民具店 |

|

【問屋跡地(きのもと交遊館)】重要な宿場の拠点として、荷馬車の乗り継ぎが行われたところ。旧滋賀銀行の木之本支店である。 |

|

|

|

| 【白木屋醤油店】江戸末期創業の老舗 |

|

【かめや】元旅籠 |

|

|

|

| 【冨田酒造】明治天皇北陸巡幸の際に岩倉具視が宿泊した旧家。冨田酒造は創業約450年 |

|

【本陣跡】竹内五左衛門邸 |

|

|

|

| 【木之本地蔵院・浄信寺】目の仏様として知られるお寺。境内に立つ高さ6mの大きな地蔵像が参拝客を出迎えてくれる。お寺の歴史は古く、白鳳時代までさかのぼる。空海、木曽義仲、足利尊氏、足利義昭も参拝した記録があり、賎ヶ岳の合戦では秀吉がしばらく陣を置いた。 |

|

|

|

| 【元庄屋】江戸末期の建築。2階を低くした典型的な役人家屋。 |

|

【まちかどギャラリー】 文室邸。屋号は善左衛門 |

|

|

|

| 【山路酒造】酒造りを始めて460年余りの老舗 |

|

【北国街道の道標と赤いポスト】宿場のシンボルとしてよく目立つ 。 |

|

|

|

| 【木之本牛馬市跡】室町時代から昭和の初期まで、街道筋の民家を宿として牛馬市が開かれていました。山内一豊が妻の機転で買い求めた名馬もここからと伝わっています。 |

|

【黒田氏館跡】福岡52万石・黒田藩の始祖は、ここ木ノ本町黒田村に住み湖北の荘園の領主として、黒田判官と称したと伝わっています。 |

| |

|

|