|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【青岸寺(曹洞宗)】近江守護京極(佐々木)道誉により、米泉寺として開かれたが、その後荒廃し、江戸時代初期に彦根藩主井伊氏の支援を得て再興され、青岸寺と改められた。枯れ山水の庭園(国名勝)は、背後の太尾山を借景に、観音菩薩の浄土世界を石組みで表現している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【蓮華寺(浄土宗)】寺伝によると聖徳太子 の創建で、もとは法隆寺と称していたが、鎌倉時代一向上人を迎え蓮華寺と改めた。寺宝の梵鐘(国重文)はその頃(1284年の銘)のものである。

後醍醐天皇が鎌倉幕府打倒の兵を挙げた時、京都合戦で敗れた六波羅探題北条仲時らは、鎌倉へ向かうべく番場宿まできた。しかし、数千の敵勢に包囲され、主従430余人が蓮華寺本堂前丹羽で自刃した。時の住職は墓を立て、供養した。

当寺第49世佐原和尚の門弟だった歌人、斉藤茂吉がここで「このみ寺に仲時の軍やぶれ来て 腹きりたりと聞けばかなしも」と詠んだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【徳源院(天台宗)】鎌倉時代中期に近江を支配していた佐々木氏が、六角氏、京極氏、高島氏、大原氏に分かれ本家にあたる六角氏は、信長に滅ぼされたが、京極氏は江戸時代も大名家としてつづいた。徳源院はこの京極氏の菩提寺である。

第5代高氏(道誉)は婆娑羅大名として名をはせた。境内の桜は道誉が植えたと伝えられ道誉桜と呼ばれている(県指定名木、2代目)。本堂の裏山斜面には初代、氏信を始め歴代当主の宝きょう印塔34基が立ち並び、墓所全域が国指定史跡となっている。墓所の下段にはお初さんの内助の功もあり、衰退していた京極家の勢力を立て直し中興の祖と崇められた高次の墓を中心に配列されている。又、茅葺きの「三重塔」(県文化)や清滝山を借景にした池泉回遊式の「庭園」(県名勝)等見所が多い。 |

|

|

|

|

|

|

【成菩提院(天台宗)】寺伝によれば、 815年、最澄が東国巡業の時に立ち寄り開いたと言われている。信長は1568年、足利義昭を奉じて上洛の際、往路、復路ともに、この寺に泊り、秀吉も3度泊っている。

寺領は160石余り、末寺は80ヵ寺余りの大きな寺院であった。又、絹本著色聖徳太子像など多くの文化材を所蔵している。 |

|

|

|

|

|

|

| 【悉地院(真言宗)】 伊吹山は奈良時代に山岳信仰の霊場として開かれた。その後奈良元興寺の僧三修が、辛苦の末、伊吹山中に弥高護国寺・観音護国寺・長尾護国寺・太平護国寺を開き、伊吹山寺として隆盛を極めた。これらの寺はその後、衰退あるいは移転し、現在は悉地院や観音寺などが、その法統を継ぐ寺としてわずかに名残をとどめる。山城として要塞化していた寺域は織田信長の浅井攻めで兵火に遭っている。 |

|

|

|

| 【大通寺(真宗大谷派)】織田信長と戦う大阪の石山本願寺支援の協議を行うため、長浜の町なかに寄合道場を設置したのが、当寺の始まり。その後、彦根藩より寺地の寄進を受け、1649年に現在地に移った。東本願寺(京都市)から伏見城の遺構を移して伽藍が整えられたと伝えられ、本堂・広間とも国の重要文化財に指定されている。境内は7,000坪あり、湖北の人には「長浜の御坊さん」と呼ばれ親しまれている。 |

|

|

|

| 【五村別院(真宗大谷派)】 時は戦国時代、大坂石山を中心に勢力を誇っていた本願寺は、天下統一を目指す織田信長と 対立していた。1580年朝廷の介入により和睦したが、教如は本願寺に籠城し、徹底抗戦した。この石山合戦以来、湖北地方の真宗門徒は教如に協力的で、五村の地に坊地を寄進し迎え入れた。その後教如は東本願寺を建立した。境内は6,000坪余りと広大で表門(国重文)、本堂(国重文)、教如廟等がある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【竹生島】 竹生島は長浜港から30分で行ける周囲約2kmの小島で、島とその周辺が国の史跡・名勝に指定され、「深緑 竹生島の沈影」として、琵琶湖八景にも選定されている。

竹生島には西国三十三所札所めぐり第三十番札所宝厳寺(真言宗)と都久夫須麻神社がある。明治4年の神仏分離以前は、竹生島明神、または竹生島弁才天社と呼ばれ、神仏一体の聖地でした。

国宝の唐門は豪華絢爛といわれる桃山様式の代表的遺構である。重要文化財の舟廊下等は1603年豊臣秀頼が豊国廟から移築したものである。他に観音堂(国重文)や都久夫須麻神社本殿(国宝)、三重塔等、見所が多い。 |

|

|

|

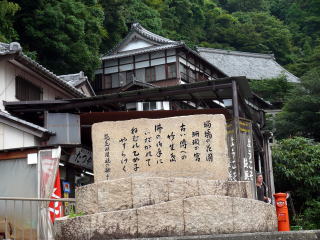

| 【北畠具行墓】 後醍醐天皇とともに討幕に加わった具行は、捕えられ、婆娑羅大名の名で知られる京極道誉により鎌倉へ護送されることになった。道誉は具行の才を惜しんで彼を自分の本拠地柏原にとどめ、幕府に助命を請うたがかなわずこの地で処刑された。 |

|

|

|

| 【大原氏館】 鎌倉時代の初期に、近江の守護職の佐々木氏が四氏(大原氏,高島氏,六角氏,京極氏)に分かれた時に、大原庄を与えられた重綱を初代とする大原氏の館跡です。 |

|

【息長陵】敏達天皇の皇后広姫陵として、宮内庁が管理している。 |

| |

|

|